Folgen

Folgen

Auswirkungen von Misshandlung und Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit

In einer großen europäischen Studie wurden alle zwischen dem 3. und 9. März 1958 geborenen Kinder in Großbritannien (N > 17 000) erfasst und über mehr als 45 Jahre in ihrer Entwicklung bis ins mittlere Erwachsenenalter verfolgt. Sexueller Missbrauch allein erhöhte das Risiko (Odds-Ratio, OR) für psychopathologische Auffälligkeiten im mittleren Erwachsenenalter (45 Jahre) um das 3,4-Fache, körperliche Misshandlung um das 2,6-Fache. Je mehr Belastungsfaktoren in der Kindheit einwirkten, desto größer wurde das Risiko, später an einer Angst- oder depressiven Störung zu erkranken (Clark et al., 2010). Auswertungen der prospektiven Dunedin-Studie in Neuseeland – eine Geburtenkohorte von 1027 aller zwischen April 1972 und März 1973 in Dunedin geborenen Kinder – erbrachten bei Zugrundelegung eines 32-jährigen Beobachtungszeitraums neben einem erhöhten Depressionsrisiko auch eine gesteigerte Vulnerabilität für immunologische und metabolische Erkrankungen als Folge von Misshandlung, sozialer Ausgrenzung und schlechten sozioökonomischen Verhältnissen in der Kindheit (Danese et al., 2009). Einen wesentlichen Beitrag zum Zusammenhang zwischen belasteter Kindheit und gesundheitlichen Langzeitfolgen erbrachte die kalifornische Adverse Childhood Experiences Study (ACE; Felitti et al., 1998) im Auftrag einer großen Krankenversicherung. Insgesamt wurden mehr als 17 000 Versicherte untersucht und dabei retrospektiv u. a. auch sorgfältig hinsichtlich des Einwirkens von insgesamt acht Kindheitsbelastungsfaktoren befragt. Neben sexuellem Missbrauch und körperlicher Misshandlung wurden ebenfalls emotionaler Missbrauch, Gewalt zwischen den Eltern, Scheidung bzw. Trennung der Eltern sowie Substanzmissbrauch, psychische Erkrankungen oder Kriminalität eines Elternteils erfasst. Das kumulative Einwirken von vier oder mehr dieser Kindheitsbelastungsfaktoren bewirkte ein zwei- bis vierfach erhöhtes Risiko, in fortgeschrittenem Erwachsenenalter an folgenden körperlichen Erkrankungen zu leiden: Diabetes mellitus Typ 2, Schlaganfall, koronare Herzerkrankung, Hepatitis B, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Rachen- und Lungenkrebs Im prospektiven Teil der ACE-Studie wurde dann in einem Zehn-Jahres-Beobachtungszeitraum untersucht, inwieweit diese Zusammenhänge letztlich zu Einschränkungen der Lebenserwartung führen können (Brown et al., 2009). Nachgewiesen werden konnte, dass sich das Risiko für in der Kindheit stark belastete Menschen 2,4-fach erhöht, vor dem 65. Lebensjahr zu sterben! Bei sechs und mehr der untersuchten Kindheitsbelastungsfaktoren lag die mittlere Lebenserwartung bei 60,6 Jahren, während sie bei vollständigem Fehlen der erhobenen 8 Kindheitsbelastungsfaktoren durchschnittlich 79,1 Jahre betrug. Erst jüngst konnten in einer britischen Studie an einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe (N = 3885) diese erhöhten Risiken für körperliche Erkrankungen als Folge des kumulativen Einwirkens von Kindheitsbelastungsfaktoren weitgehend repliziert werden (Bellis et al., 2014).

Vermittelnde Faktoren für gesundheitliche Langzeitfolgen

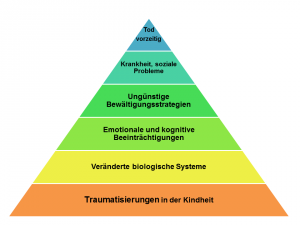

Bei diesen – in ihrer Bedeutung weitreichenden – korrelativen Zusammenhängen von frühen Entwicklungsbedingungen und späterer Morbidität und Lebenserwartung ist hinsichtlich einer Kausalität die Klärung vermittelnder Faktoren erforderlich. Das verstärkte Auftreten psychischer Störungen sowie körperlicher Symptombildungen und Erkrankungen als Folge von Missbrauch, Misshandlung und emotionaler Vernachlässigung in der Kindheit wird ganz wesentlich durch eine verstärkte Stressreaktion vermittelt (vgl. Overfeld u. Heim, 2015). Nachgewiesen werden konnten u. a. Funktionsänderungen der Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA) sowie des vegetativen Nervensystems, hinsichtlich des Blutspiegels und des Tagesrhythmus von Cortisol und Oxytocin sowie erhöhte Entzündungsparameter. Gesichert ist auch, dass es durch anhaltenden Disstress in Kindheit und Jugend zu Veränderungen der Größe und Funktion bestimmter Hirnbereiche kommt. Damit einhergehen Einschränkungen der Aufmerksamkeit sowie der Affekt- und Selbstregulation im Verhalten bei gleichzeitig erhöhtem Aktivitätslevel. Bei der Bewältigung von Alltagskonflikten verwenden Menschen mit belasteter Kindheit verstärkt unreife bzw. maladaptive Konfliktbewältigungsstrategien (Nickel u. Egle, 2006), welche das individuelle Stresserleben verstärken. In einer prospektiven Langzeitstudie über zwischenzeitlich 70 Jahre konnte an einer Kohorte von Harvard-Absolventen gezeigt werden, dass nicht nur beruflicher Erfolg und »glückliches Altwerden«, sondern auch Morbidität und Mortalität bzw. Lebenserwartung durch die Reife der verwendeten Konfliktbewältigungsstrategien wesentlich beeinflusst werden (vgl. Vaillant, 1976; Malone et al., 2013). Ein direkter Zusammenhang zwischen maladaptiven Bewältigungsstrategien und stressbezogenen psychischen sowie körperlichen Erkrankungen wurde in einer ganzen Reihe von Studien nachgewiesen (vgl. Olff et al., 2005). Danach kommt es durch maladaptive Bewältigungsstrategien zu einer stärkeren und länger anhaltenden neuroendokrinen Stressreaktion. Folge einer emotional deprivierten oder traumatisierten Kindheit sind Einbußen bei der Bewältigung phasenspezifischer Entwicklungsaufgaben. Dadurch werden soziale Kompetenz und Selbstwerterleben eingeschränkt. Durch gesundheitliches Risikoverhalten versuchen die Betroffenen ihre sowohl neurobiologisch als auch verhaltensbezogen erhöhte Stressvulnerabilität und ihr eingeschränktes Selbstwerterleben zu kompensieren. Früh einsetzender Nikotinkonsum, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Bewegungsmangel, ein Body-Mass-Index (BMI) ≥ 35 sowie häufig wechselnde Sexualpartner wurden hochsignifikant häufiger beobachtet (Felitti et al., 1998). Diese Risikoverhaltensweisen erhöhen – je nach Gewichtung und Kombination – das Risiko, dass die in der Adverse Childhood Experiences Study (ACE) ebenso wie in der neueren britischen Studie gefundenen körperlichen Erkrankungen auftreten. So erhöht ein gesteigerter Energiebedarf des Gehirns (»brain-pull«) aufgrund einer anhaltenden Aktivierung des Gehirnstoffwechsels bei der Verarbeitung von Disstress den Energiebedarf und führt über ein erhöhtes Nahrungsverlangen (»body-pull«) zu Gewichtszunahme und damit zur Steigerung des BMI. Ein BMI ≥ 35 in Verbindung mit Bewegungsmangel erhöht das Risiko, eine kardiovaskuläre Erkrankung und/oder einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Dieser – früher »Altersdiabetes« genannt – tritt immer häufiger bei emotional deprivierten Jugendlichen auf (Kempf et al., 2008; Pouwer et al., 2012). Die Kombination von Rauchen und Alkohol erhöht das Risiko für Pharynx-Karzinome. Permanent wechselnde Sexualpartner zur Kompensation von Selbstwertdefiziten steigern aufgrund der Virusgenese das Risiko für die Entwicklung eines Cervix-Karzinoms, frühes Rauchen jenes für ein Bronchial- und Lungen-Karzinom usw. All diese Erkrankungen sind in der Lage, die Lebenserwartung einzuschränken. Das Forschungsgebiet der fetalen Programmierung geht davon aus, dass die Weichen für Krankheit und Gesundheit bereits im Mutterleib gestellt werden. (Gluckman, P.D., Hanson, M.A. Living with the past: evolution, development, and patterns of disease. Science 2004; 305:1733–36; Entringer, S., Buss, C., Wadhwa, P.D. Prenatal stress and developmental programming of human health and disease risk: concepts and integration of empirical findings. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2010; 17:507–16.) In Humanstudien wurden Zusammenhänge zwischen Stress, Ängstlichkeit oder Depression der Mutter während der Schwangerschaft und einem erhöhten Risiko der Nachkommen für Depression, Angst- und Aufmerksamkeitsstörungen sowie eine eingeschränkte kognitive Entwicklung gezeigt. (Glover, V. Annual Research Review: Prenatal stress and the origins of psychopathology: an evolutionary perspective. J Child Psychol Psychiatry 2011; 52:356–67). Vermutlich kommt es im Laufe der Entwicklung bereits unmittelbar nach einer stressreichen oder traumatischen Erfahrung zu einer »biologischen Einbettung« der Erfahrung mit der Folge eines langfristig gesteigerten Erkrankungsrisikos im Erwachsenenalter.

Volkswirtschaftliche Folgekosten

Wenn Prävention in den ersten Lebensjahren von Kindern ansetzt, lässt sich ein Vielfaches an Folgekosten einsparen: zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Instituts für Wirtschaftslehre der Haushalts und Verbrauchsforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die Studie enthält eine Kostenanalyse Früher Hilfen, die am Beispiel des Projekts „Guter Start ins Kinderleben“ erstellt wurde. Den Aufwendungen für dieses Projekt werden die Kosten gegenübergestellt, die entstehen können, wenn ein Kind von Vernachlässigung oder Misshandlung betroffen ist. Den Berechnungen liegen modellhafte Szenarien von Kindeswohlgefährdung zu Grunde, welche die Folgen von Kindesmisshandlung und -vernachlässigung im Lebenslauf sowie deren kurz- und langfristige Kosten nachzeichnen. So werden unter anderem die Kosten für Interventionen der Jugendhilfe, für die Behandlung von Folgeerkrankungen wie psychischen Störungen, Kosten durch Straffälligkeit sowie Wertschöpfungsverluste durch Arbeitslosigkeit und geringe berufliche Qualifikation definiert. Da sich die Präventionskosten in den Berechnungen ausschließlich auf die Frühen Hilfen (Hilfen von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr der Kinder) beziehen, wurden in einer weiteren Berechnung auch Kosten dargestellt, die den weiteren Lebenslauf mit betrachten und dort entstehende (geschätzte) Aufwendungen berücksichtigen. Je nach untersuchtem Szenario spart ein in Angebote der Frühen Hilfen investierter Euro zwischen 13 und 36 Euro Folgekosten ein. Damit deuten die erzielten Befunde darauf hin, dass sich Frühe Hilfen auszahlen und Folgekosten durch Kindeswohlgefährdung vermieden werden können. Das Center of Disease Control (CDC) beziffert – bei eher konservativer Bewertung der lebenslangen Auswirkungen – die gesundheitsbezogenen und volkswirtschaftlichen Folgekosten allein für die im Jahr 2008 in den USA misshandelten Kinder mit 124 Mrd. Dollar (Fang et al., 2012). Dies macht die Notwendigkeit von Prävention im Sinne Früher Hilfen sehr deutlich, die trotz gut belegter Wirksamkeit in Modellprojekten (vgl. Cierpka, 2015) bis heute in der Breite politisch nicht hinreichend angegangen bzw. umgesetzt wird. Die in den letzten Jahren enorm gestiegene Rate von AU-Tagen und Frühberentungen aufgrund psychischer und psychosomatischer Störungen dürfte aus rein ökonomischen Zwängen in absehbarer Zeit zu einem Umdenken auch in der Gesundheitspolitik führen.

Veränderungen im Krankheitsgeschehen von Kindern und Jugendlichen

Repräsentative Studien zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen belegen einen eindrücklichen Wandel im Krankheitsgeschehen. Es sind mehr und mehr die chronischen Krankheiten, die die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen. Dabei haben in den vergangenen Jahren insbesondere psychische Störungen ein stärkeres Gewicht bekommen, Experten sprechen von einer „neuen Morbidität“ Auch international werden psychische Störungen als wachsendes Gesundheitsproblem gesehen. So hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen „Mental Health Action Plan“ verabschiedet, der die Herausforderungen in Prävention und Versorgung benennt. Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) des Robert Koch-Instituts, eine repräsentative Untersuchung der Altersgruppe unter 18 Jahren, belegt, dass psychische Störungen auch bei deutschen Kindern und Jugendlichen kein Randphänomen sind. Nach den Befunden dieser Studie tragen gut 20 % der Heranwachsenden ein erhöhtes Risiko für psychische Auffälligkeiten und Störungen. Dies deckt sich mit internationalen Daten. Dies deckt sich mit internationalen Daten. Legt man die Zahlen der KiGGS-Studie zugrunde, sind in Sachsen von reichlich 600.000 Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren etwa 120.000 von psychischen Auffälligkeiten betroffen.

Literatur

Bellis, M.A., Lowey, H., Leckenby, N., Hughes, K., Harrison, D. Measuring mortality and the burden of adult disease associated with adverse childhood experiences in England: a national survey. J Public Health (Oxf) 2014; 36:81–91. Bowlby, J. Maternal care and mental health. Bull World Health Organ 1951; 3(3): 355–533. Brown, D.W., Anda, R.F., Tiemeier, H., Felitti, V.J., Edwards, V.J., Croft, J.B., et al. Adverse childhood experiences and the risk of premature mortality. Am J Prev Med. 2009; 37:389–396. Cierpka, M. Psychosoziale Prävention ein Mehr-Ebenen-Ansatz. In: Egle, U.T., Joraschky, P., Lampe, A., Seiffge-Krenke, I., Cierpka, M. (Hrsg.). Sexueller Missbrauch, Miss- handlung, Vernachlässigung. Erkennung, Therapie und Prävention der Folgen früher Stresserfahrungen. Schattauer, Stuttgart 2015. Clark, C., Caldwell, T., Power, C., Stansfeld, S.A. Does the influence of childhood adversity on psychopathology persist across the lifecourse? A 45-year prospective epidemiologic study. Ann Epidemiol. 2010; 20:385–94. Danese, A., Moffitt, T.E., Harrington, H., Milne, B.J., Polanczyk, G., Pariante, C.M., et al. Adverse childhood experiences and adult risk factors for age-related disease: depression, inflammation, and clustering of metabolic risk markers. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163:1135–43. Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) des Robert Koch-Instituts: abrufbar unter: http://www.kiggs-studie.de/fileadmin/KiGGS-Dokumente/KiGGS1_Zusammenfassung_20140623.pdf Egle, U.T. Gesundheitliche Langzeitfolgen psychisch traumatisierender und emotional deprivierender Entwicklungsbedingungen in Kindheit und Jugend. In: Egle, U.T., Joraschky, P., Lampe, A., Seiffge-Krenke, I., Cierpka, M. (Hrsg.). Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung. Erkennung, Therapie und Prävention der Folgen früher Stresserfahrungen. Schattauer, Stuttgart 2015. Entringer, S., Buss, C., Wadhwa, P.D. Prenatal stress and developmental programming of human health and disease risk: concepts and integration of empirical findings. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2010; 17:507–16. (Glover, V. Annual Research Review: Prenatal stress and the origins of psychopathology: an evolutionary perspective. J Child Psychol Psychiatry 2011; 52:356–67). Fang, X., Brown, D.S., Florence, C.S., Mercy, J.A. The economic burden of child maltreat- ment in the United States and implications for prevention. Child Abuse Negl 2012; 36: 156–65. Felitti, V., Anda, R., Nordenberg, D., Williamson, D., Spitz, A., Edwards, V., Koss, M., Marks J. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: the Adverse Childhood Experiences (ACE) study. Am J Prev Med 1998; 14:245–58. Gluckman, P.D., Hanson, M.A. Living with the past: evolution, development, and patterns of disease. Science 2004; 305:1733–36 Hölling H. et al.: Psychische Auffälligkeiten und psychosoziale Beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren in Deutschland – Prävalenz– Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 2014; 57: 807–819. und zeitliche Trends zu 2 Erhebungszeitpunkten (2003–2006 und 2009–2012) Ergebnisse der KiGGS-Studie – Erste Folgebefragung (KiGGS Welle 1). Bundesgesundheitsblatt Kempf, K., Rathmann, W., Herder, C. Impaired glucose regulation and type 2 diabetes in children and adolescents. Diabetes Metab Res Rev. 2008; 24:427–37. Malone, J.C., Cohen, S., Liu, S.R., Vaillant, G.E., Waldinger, R.J. Adaptive midlife de- fense mechanisms and late-life health. Pers Individ Diff 2013; 55:85–89. Olff, M., Langeland, W., Gersons, B.P. Effects of appraisal and coping on the neuroendocrine response to extreme stress. Neurosci Biobehav Rev 2005; 29:457–67. Overfeld, J., Heim, C. Psychobiologische Folgen früher Stresserfahrungen. In: Egle, U.T., Joraschky, P., Lampe, A., Seiffge-Krenke, I., Cierpka, M. (Hrsg.). Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung. Erkennung, Therapie und Prävention der Folgen früher Stresserfahrungen. Schattauer, Stuttgart 2015. Pouwer, F., Kupper, N., Adriaanse, M.C. Does emotional stress cause type 2 diabetes mellitus? A review from the European Depression in Diabetes (EDID) Research Consortium. Discov Med 2012; 9:112–18. Vaillant, G.E. Natural history of male psychological health V. The relation of choice of ego mechanisms of defense to adult adjustment. Arch Gen Psychiatry 1976; 33: 535–45. World Health Organization: Mental Health Action Plan 2013–2020. Geneva 2013.